Künstliche Intelligenz (KI) hat die Erstellung digitaler Inhalte in den letzten Jahren revolutioniert. Texte, Bilder, Tonaufnahmen und Videos können heute auf Knopfdruck mithilfe von KI-Systemen wie ChatGPT, DALL·E oder Midjourney generiert werden. Diese Entwicklung bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich: Wie lassen sich menschliche von maschinell erzeugten Inhalten unterscheiden? Wie kann die Herkunft und Vertrauenswürdigkeit digitaler Inhalte nachvollzogen werden?

Hier kommt das AI-Watermarking ins Spiel – das Einbetten versteckter Kennzeichnungen in KI-generierte Inhalte. Dieser Artikel erklärt, wie diese Technologie funktioniert, welchen Zweck sie erfüllt, welche Werkzeuge und Herausforderungen es gibt und wohin sie sich künftig entwickeln könnte.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist AI-Watermarking?

- Warum ist die Erkennung von KI-Inhalten notwendig?

- Welche Arten von Watermarking-Technologien gibt es?

- Watermarking bei Texten

- Watermarking bei Bildern und Videos

- Watermarking bei Audio und Musik

- Wie funktioniert die Erkennung und Entschlüsselung?

- Industrielösungen und Standardisierungsbemühungen

- Technische Herausforderungen und Angriffe auf Watermarks

- Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte

- Die Zukunft des AI-Watermarkings und digitaler Medien

- Fazit

1. Was ist AI-Watermarking?

Ziel des AI-Watermarkings ist es, in KI-generierte Inhalte – egal ob Text, Bild oder Audio – ein kaum wahrnehmbares digitales „Wasserzeichen“ einzubetten. Dieses Watermark ermöglicht:

- die Rückverfolgung der Herkunft eines Inhalts,

- die Feststellung, ob der Inhalt von einer KI generiert wurde,

- das Auslesen eingebetteter Metadaten (z. B. Modellname, Zeitstempel, Benutzer-ID).

Wichtig: AI-Watermarking ist nicht immer visuell und unterscheidet sich von herkömmlichen sichtbaren Wasserzeichen (z. B. Logos). Oft handelt es sich um kryptografische oder statistische Muster, die in den Inhalt integriert sind.

2. Warum ist die Erkennung von KI-Inhalten notwendig?

Mit der Verbreitung von KI-generierten Inhalten ergeben sich mehrere Risiken:

- Desinformation: glaubwürdig wirkende, aber gefälschte Texte, Bilder oder Videos.

- Urheberrechtsfragen: Wem gehören KI-generierte Inhalte?

- Bildung und Forschung: Wie lassen sich menschliche und maschinelle Arbeiten unterscheiden?

- Rechtliche und mediale Forensik: Kann bewiesen werden, dass ein Inhalt von KI stammt?

Mit AI-Watermarking:

- steigt die Vertrauenswürdigkeit von Inhalten,

- wird der Einsatz von generativer KI kontrollierbarer,

- lassen sich gefälschte oder schädliche Inhalte besser sanktionieren.

3. Welche Arten von Watermarking-Technologien gibt es?

Watermarking kann auf unterschiedliche Weise implementiert werden:

| Typ | Beschreibung |

|---|---|

| Statistisch | KI-generierte Inhalte weisen messbare Muster auf. |

| Token-basiert | Sprachmodelle folgen spezifischen Wortbildungsstrukturen. |

| Digitale Signatur | Versteckte IDs oder Hashes werden ins Ergebnis eingebettet. |

| Steganografie | Verborgene Infos in Bildern oder Audio, für Menschen nicht erkennbar. |

| Offene und geschlossene Watermarks | Manche Watermarks sind öffentlich nachweisbar, andere nur mit Schlüssel. |

4. Watermarking bei Texten

Sprachmodelle wie GPT oder Gemini können Texte erzeugen, die vordefinierte Token-Muster enthalten. Diese Muster sind unauffällig, aber statistisch nachweisbar.

Beispiel:

- Bevorzugte Nutzung bestimmter Synonyme

- Typische Satzlängen oder Phrasenstrukturen

Solche Muster können mit Machine-Learning-Algorithmen erkannt werden, jedoch nicht immer mit 100 %iger Sicherheit.

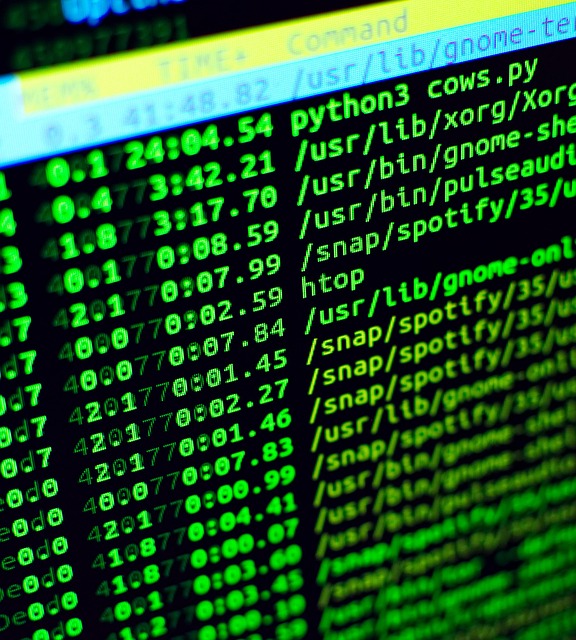

5. Watermarking bei Bildern und Videos

Bei KI-generierten Bildern (z. B. aus DALL·E oder Midjourney) kann das Watermark als Pixelmodifikation eingebettet werden:

- für das Auge unsichtbar, aber maschinell lesbar,

- Informationen in Metadaten (EXIF, IPTC),

- Frequenzbasierte Einbettung (DCT, DWT).

Bei Videos können sowohl die Bild- als auch Tonspuren durch Frame-Delay-Muster oder Audioverzerrungen markiert werden.

6. Watermarking bei Audio und Musik

In KI-generiertem Audio – egal ob Sprache oder Musik – können Watermarks eingebettet werden:

- in Frequenzbereichen (z. B. nicht hörbare Töne),

- über Hintergrundgeräuschmuster,

- mithilfe zeitlicher Strukturen (z. B. Notenlängen).

Diese sind für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar, können aber maschinell erkannt werden.

7. Wie funktioniert die Erkennung und Entschlüsselung?

Für die Erkennung werden spezielle Algorithmen eingesetzt, die:

- typische Muster identifizieren,

- den Inhalt mit Referenzmodellen vergleichen,

- eingebettete IDs auslesen (falls vorhanden).

Einige Tools sind quelloffen, andere nur von Modellanbietern nutzbar.

8. Industrielösungen und Standardisierungsbemühungen

Beispiele:

- OpenAI: früher Watermarking bei GPT genutzt (aktuell in Entwicklung eines neuen Verfahrens).

- Google DeepMind: SynthID zur Einbettung von Watermarks in Bild und Audio.

- Meta: Kennzeichnung „AI Generated Content“ (z. B. auf Instagram).

- Adobe: Initiative „Content Credentials“.

Standardisierung:

- Organisationen wie W3C arbeiten an global anerkannten Metadatenstandards.

9. Technische Herausforderungen und Angriffe auf Watermarks

- Entfernung: Rauschung, Komprimierung oder Formatkonvertierung kann Watermarks löschen.

- Fälschung: Muster können imitiert werden.

- Erkennbarkeit: zu starke Watermarks sind sichtbar, zu schwache unsicher.

Lösungsansatz: robuste, aber versteckte Watermarks mit mehrschichtigen Verfahren.

10. Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte

- Transparenz vs. Privatsphäre: Dürfen wir wissen, ob ein Inhalt KI-generiert ist – und von wem?

- Rechtsdurchsetzung: Können Watermarks als Beweismittel dienen?

- Regulierung: EU AI Act, US-Vorschläge zur verpflichtenden Kennzeichnung von KI-Inhalten.

11. Die Zukunft des AI-Watermarkings und digitaler Medien

- Automatische KI-Erkennung (z. B. durch Browser oder Plattformen)

- Watermarking als Standard in der Industrie

- Aufgeklärte Nutzer: bewusster Umgang mit KI-Kennzeichnungen

- Pflichtkennzeichnung durch KI-Systeme (analog zur Werbekennzeichnung heute)

Fazit

AI-Watermarking ist keine bloße technische Spielerei, sondern eine kritische Antwort auf ein globales Problem: Wie können wir Vertrauen in digitale Inhalte im Zeitalter künstlicher Intelligenz bewahren? Je mehr sich generative KI durchsetzt, desto größer wird der Bedarf an unsichtbaren, aber effektiven Kennzeichen.Die Zukunft des Watermarkings liegt in Unterscheidbarkeit und Vertrauensbildung.

Die in diesem Beitrag verwendeten Bilder stammen entweder aus KI-generierter Quelle oder von lizenzfreien Plattformen wie Pixabay oder Pexels.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Spendiere mir einen Kaffee!